Appleは日本時間の11月11日にオンラインイベントを開催し、独自設計の「Apple M1」チップとそれを搭載する「MacBook Air」「13インチMacBook Pro」「Mac mini」を一挙に発表した。発表直後から注文を受け付けており、翌週に販売を開始する。

この発表はAppleにとって特別なものだ。なぜならパソコンメーカーとして始まったAppleが、初めて「全てのアーキテクチャを自社で設計するパソコン」を作ったからだ。

これまではシステムの中心となる部品を他社に依存してきた。これはAppleだけでなく、全てのパソコンメーカーがそうだ。あのIBMでさえ、CPUは他社に依存していた。

しかし、AppleはiPhoneやiPadを段階的に自社製SoC(System on a Chip)の「Apple Silicon」にしたのと同じように、Macでもアーキテクチャの全てを自社のコントロール下に置いた。このことは、恐らく来年の開発者向け会議であるWWDC(Worldwide Developers Conference)以降にさらに大きな意味を持つようになる。

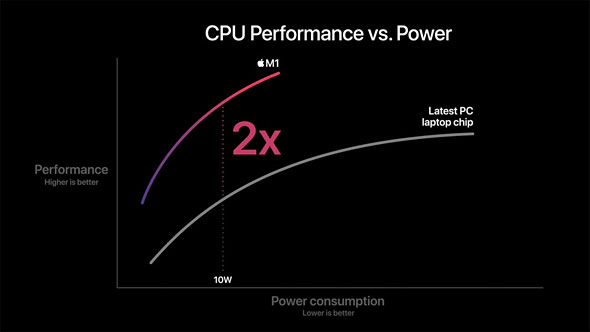

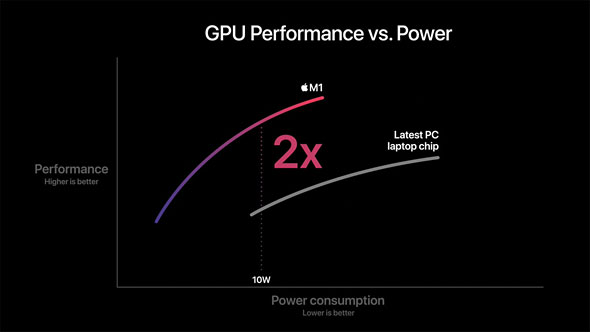

AppleはMac専用に開発したApple SiliconのM1において、電力あたりパフォーマンスや、省電力性と最大パフォーマンスの両立などを訴求している。それはもちろん、その通りなのだが、これから2年をかけて全てのMacをApple Mシリーズチップに置き換える中で、どんなシナリオが考えられるのか。

M1の注目点を紹介しながら、これからのMacに向けたシナリオについて考えてみたい。

Mac専用にAppleが持つ最新プロセッサを再編成した「M1」

最初のMacに搭載されるSoCがiPhone 12シリーズ向けの「A14 Bionic」をベースとしたものであることは、誰もが予想していたところだろう。過去にもAppleはiPhone向けSoCに使われている回路設計を応用し、規模が大きなiPad専用チップを設計してきた。iPhone向けの「A12 Bionic」をもとに、iPad向けの「A12X Bionic」や「A12Z Bionic」を設計している。

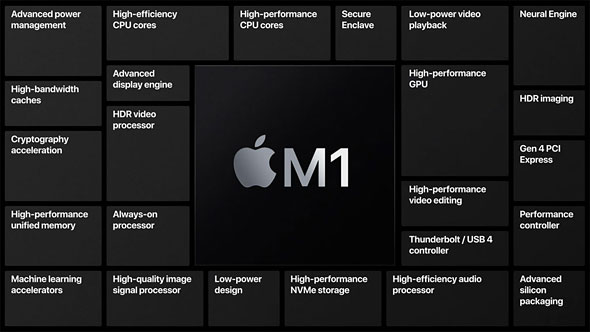

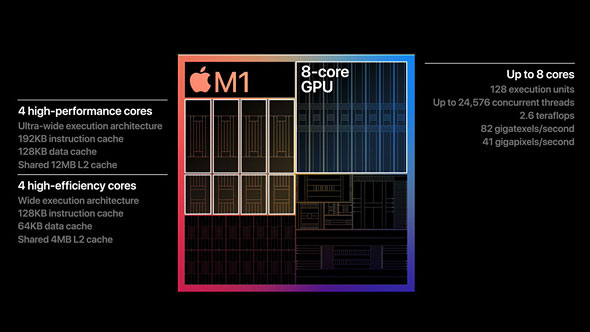

それらと同様に、M1はAppleが持つ最新の回路を再構成し、Mac用にまとめ直したものだ。A14 Bionicで開発したものと同じ部分も多い。CPUの高性能コアと高効率コア、GPUコア、16コアのNeural Engine(機械学習モデルの推論アルゴリズム専用プロセッサ)、ISP(Image Signal Processor)などはiPhoneに搭載されているものと同一の設計だ。

異なるのはM1には高性能コアが4つ、GPUコアが8つ搭載されることで、それぞれA14 Bionicに対して2倍のコアを搭載している。またGPUコアの倍増に伴い、データ処理、参照量が増えることを見越してメモリ帯域は2倍に拡張されている。

この辺りはA12 BionicとA12Z Bionicの関係に似ているが、Mac向けならではの要素も盛り込まれている。

そのうちの1つは仮想化で、M1では仮想コンピュータを動かすための機能が加えられている。LinuxをはじめとするARM64で動作するOSを仮想コンピュータ上で動かすことができる。ただし、x86プロセッサの仮想化ではないことに注意していただきたい。Windowsが動作するわけではない。

また、M1に搭載されるGPUのアーキテクチャは同じだが、より多くのテクスチャフォーマットに対応しているという。具体的にどのように増えたのかは承知していないが、PC向けに設計されているゲームや3Dアプリケーションをサポートする上で重要になるだろう。

同じようにA14 Bionicには搭載されていないのが、Thunderbolt 3・USB 4のインタフェースだ。Intelのシステムであれば、I/Oコントローラーに統合されるべきパソコン向けインタフェースをM1はチップそのものに内蔵した(ただし最大チャンネルは2つで、M1採用システムのThunderbolt 3ポートが2つなのはこれが理由だろう)。

セキュリティまわりの回路やSSDコントローラーの統合なども、iPhone向けSoCで培われたものに違いない。

つまり、極めて出荷ボリュームが多いiPhoneおよびiPad向けに開発された設計要素を最大限に活用し、そこにMacに必要とされる要素も同じチップの中に収めたのがM1といえる。

M1のスペックは1つだけ 熱設計で動的に変化するパフォーマンス

さらに、M1が他のパソコン用プロセッサと異なる点は、たった一つのモデルしかないということだ。クロック周波数やターゲットとする熱設計で複数の異なるモデルが存在したりはしない。

GPUのコア数が7つに制限されている(歩留まり上、そうした部品が出るものと推察される)MacBook Airのエントリーモデルを除くと、全てのM1は単一仕様でクロック周波数の表記はない。

これは最大の動作クロック周波数は全て同じ(公開されていないため実機で計測する他に知ることはできないが、iPhoneやiPad Airよりも高いことは間違いない)だからだ。より正確にいえば、下限も含めて動作クロック周波数の範囲は同じとなる。

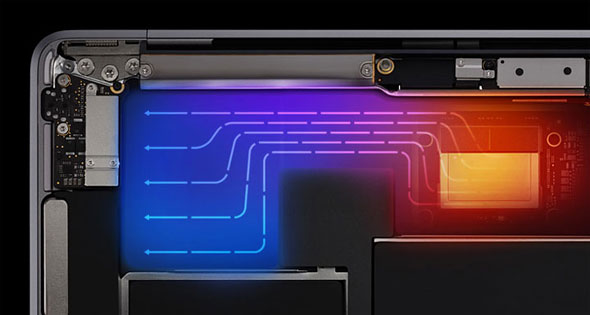

近年のマイクロプロセッサは電力消費による熱を、システムがどのように処理するかでパフォーマンスが決まる。冷却性能や動作環境(気温など)、アプリの動作状況に応じて動的に動作クロックが変化するのが当たり前だ。

どのMacに搭載してもM1はM1。おのおのの実装環境下において最大限のパフォーマンスで動作する、というスタイルは、最終製品までを一貫して設計、提供しているAppleならではの部分だろう。

ファンレスで薄型ノートのMacBook Airでも、ファン付きノートの13インチMacBook Proでも、小型デスクトップのMac miniでもM1そのものは同じで、シングルスレッドの性能は同じだ。

しかし、マルチスレッドでコアがフルに稼働する際や、GPUが多用されるゲームおよびアプリの動作においては、冷却能力に余裕があるものの方が持続的にパフォーマンスを出せる。

IntelをはじめCPUベンダーは、これまで出来上がったチップを選別し、性能を分類してランクごとに異なる価格で販売してきたが、CPUベンダーではないAppleが、そうした使い分けをする必要はないともいえる。

共有メモリのSoCだからこその高性能と制約

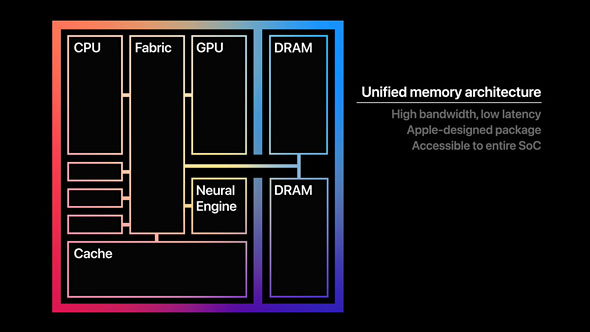

AppleはiPhone向けSoCの「Apple A」シリーズチップが高性能な理由を、共有メモリアーキテクチャのUMA(Unified Memory Architecture)を採用しているからだと説明してきた。

CPUとGPU、Neural EngineやISPなど、さまざまな専用プロセッサが同じメモリにアクセスし、並列に動作させることで、複数のメモリ間でデータを転送するオーバーヘッドがなくなる。

コア数を増やしての処理能力向上時に、SoC内部の相互接続帯域を上げればコア数に応じて性能を伸ばせるのもUMAの優位性かもしれない。

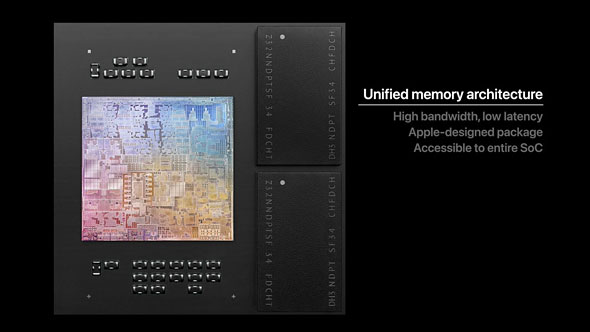

しかしUMAだからこその制約もある。それは搭載メモリの容量だ。UMAで性能を出すには、各処理回路が共有するメモリ帯域が十分に広くなければならない。M1がメモリのDRAMをSIP(System in Package)の形で1つのパッケージに封入しているのは、メモリへの帯域を最大化するためだと推察される。

利点と欠点は表裏一体ということだが、1つのパッケージにシステムをコンパクトにまとめることで性能を出すということは、大きなシステムには採用しにくいことも意味している。

高帯域のメモリアクセスに依存するが故の上限16GB

同じパッケージに搭載できるDRAM量を見積もったとき、経済的に妥当なラインが最大16GBだったのだろう。今回発表されたM1搭載Macのメモリ容量は、全て8GBか16GBだ。またSSDコントローラーの制約なのか、SSDの最大容量も2TBになっている。前述したThunderbolt 3・USB 4ポートが2つというのも同じ理由だろう。

システムを電気的にコンパクトにすることで高性能化しているのがM1の根幹なのだとしたら、入口としてエントリークラスのMacから順にApple Siliconに置き換えるというシナリオは、それ以外できないのだと思う。

1つのパッケージにシステムの大部分を集約するというコンセプトは、性能、消費電力、セキュリティなどあらゆる面で有利ではあるが、一方で大きなシステムを作るハードルは高くなる。

MacBook Airは全面的にM1へと移行しているが、MacBook Proは13インチモデルの下位(Thunderbolt 3×2ポートモデル)のみ。Mac miniもThunderbolt 3が4ポートあるIntel搭載モデルが併売される。これはいずれも既存のモデルが提供する機能を、M1では埋めきれないからといえる。

単純にCPUとGPUの性能、Neural Engine搭載の意味なども考えれば、もっと大胆にApple Siliconに移行してもよさそうなほど、M1のパフォーマンスは高い。しかし、その高いパフォーマンスを引き出している理由そのものが、機能面でのスケーラビリティに制約を与えていることになる。

M1から考える今後のシナリオ

M1がシステムに搭載されたときのパフォーマンスは、今後Macの実機を入手してからゆっくりと評価していきたいが、AppleがSoCという形でパフォーマンスを上げていくことを考えているのであれば、チップの集積度を上げる以外に機能を向上させる方法はない。

今回のM1は160億個ものトランジスタを集積している上、5nmの最新プロセスを最初に使った製品でもあるため、来年劇的にトランジスタ数が増えるとも考えにくい。もちろんコスト次第ではあるのだが。

今後のシナリオとしては、M1の延長線上にThunderbolt 3・USB 4のチャンネル数倍増、DDR5対応+接続可能なDRAMの容量増加、SSDコントローラーの拡張で接続可能なSSD容量が増加、といった改良が考えられる。その際のCPU、GPU、Neural Engineなどは、次期スマートフォンのiPhone 13に使われるA15 Bionic(製品名は不明)向けの設計が応用されることになるのかもしれないし、現状のコア設計のまま周辺を強化するのかもしれない。

そこは使用できるトランジスタ数との兼ね合いだ。実際、AppleはiPhone 11向けのA13世代で、A13X BionicなどのiPad向けSoCを開発しなかった。集積できるトランジスタ数に制約があるなら、M1のメモリやI/Oまわりの拡張性を改善する方が優先となるかもしれない。

しかし、このようなシングルチップでMacの全用途をカバーするのでは、当初いわれていた「2年」でIntel Macからの移行計画を完遂することはできない。ということは、シングルチップはなく複数のチップで、Apple Mシリーズチップのアーキテクチャを生かせる方法を何か用意(開発)しているのかもしれない。

M1のアーキテクチャを見ると、複数種類の処理回路とキャッシュ、DRAMの間をファブリック(型のネットワークチャンネル)で結んでいる図がある。

この相互接続のアーキテクチャをチップ内、SIP内、複数チップ間と速度を変えながら結び、柔軟なシステム設計ができるように準備を進めているとしたら、などと妄想するが、いずれにしろハイエンドデスクトップの「Mac Pro」までをカバーするならば、複数チップ構成はもちろん、さまざまなタイプの拡張ボード、アクセラレータなどにも対応せねばならないだろう。

これはCPUコアを増加させる上での必要な措置になると考えられる。またデスクトップ向けと割り切るならば、M1ほど消費電力あたりのパフォーマンスを重視するのではなく、よりスケーラビリティの高いデザインに振る方がよいことは明白だからだ。

どのような構成、分割になるかは議論があるところだが、デスクトップ向けに複数チップへの展開が来年、再来年に向けての注目点となっていく。

関連記事

からの記事と詳細

https://ift.tt/35kVC7y

ビジネス

No comments:

Post a Comment